警惕春季抑郁,关注学生心理健康

近期某市在短期内出现了多名学生接连自杀的事件,让家长和教师感到格外痛心和担忧,担心自己的孩子会不会也出现同样的问题。在这次的自杀事件中,“抑郁”这一问题又被推到大众视野中。抛开季节和遗传因素,我们一起来看看当下学生面临的心理困境。

1.无意义内卷让学生喘不过气

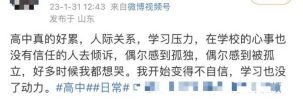

“内卷”是当下学生共同面临的问题。很多学生认为自己并非“学生”而是“学牲”,一个“牲”字,自嘲的底下是他们的无奈与痛苦。而学习的目的也不再是让自己成为更好的人,而是“卷赢别人,拥有更多选择权”和“学习使我妈快乐,我妈快乐,全家快乐”。

内卷是因为对于学生的评价体系过于单一,“唯分论”的观念认为学生成绩不好代表着无法拥有选择权,也不能获得高额的回报与收益,是失败的。这就导致学生只能拼命提高自己的成绩,通过优异的成绩“卷死别人”,来获得更多选择权。可是一个学生成绩优秀,但永远有人会比之更加优秀,全班第一之上有年级第一,年级第一之上还有全市第一、全省第一和全国第一。卷不赢才是大多数学生的现状。

在一项针对某校中学生心理健康的调查中发现,有超过10%的学生曾出现过自杀的想法,此外我国9-18岁青少年的抑郁症状的检出率也接近15%。如果学生长期存在自卑、动力缺乏、丧失希望等问题,他们就认为自己没有价值、未来一片黯淡、自己难以改变自己的糟糕现状,当没有足够的社会情感支持时,学生容易出现自杀或自伤的念头或行为。

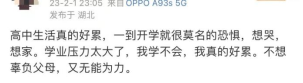

2.家长的不理解与不支持

很多家长并不能接纳和包容孩子的负面情绪。当学生和父母沟通“自己觉得学习压力很大”“觉得非常痛苦”“和朋友之间的交往出现了问题”等心理困扰的时候,父母们往往会用“哪有容易的事情”“小孩子家家的,过两天就好了”等方式回应学生。还有很多家长会觉得孩子说自己“抑郁”“难受”“不开心”,只是掩盖自己的懒惰和矫情的一个借口,是不想上学、是假装的。学生面临的情绪、学习、同伴交往等问题在他们看来是如此地不值一提,甚至显得有些幼稚与可笑。

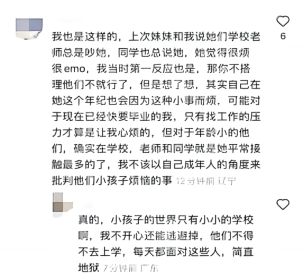

诚然,学生面临的这些问题和成年人的压力相比可能显得不值一提,但是面对这些问题的是心智还没有完全发育成熟的学生,他们的世界只有学校和家长。当有了负面情绪,向父母诉说是积极寻求帮助的本能,但父母们却亲手关上了这道门。

父母的这种拒绝,会让孩子在遇到困难的时候,第一反应不是向父母求助,而是认为父母不会在意自己的感受、担心父母会责备自己,因此会选择独自处理或是隐瞒,即使自己根本无力解决或是处于弱势位置。当问题严重到被父母发现的时候,家长却反问孩子为什么不告诉我自己。狼来了的故事听多了,孩子也就不再相信父母并拒绝向父母敞开心扉。

那么,作为家长,该怎样帮助孩子平稳走出心理困境呢?

1.多维度地评价和肯定孩子

孩子是一个完整的人,不应该只用考试成绩的高低来判断他是否优秀以及是否值得被关爱。家长在日常生活中可以从孩子与同伴的相处、学习习惯、共情能力、对外界的敏锐度、天马行空的想象力以及孩子的自控力等角度多维度地评价孩子。手伸五指有长有短,每根手指分工不同,需要承担的责任也不相同,只有互相协作,才能够发挥最大的价值。

此外,家长也不要因为担心孩子会骄傲、自满就一味地批评和打压孩子,或是吝啬自己的夸奖和表扬。来自父母真诚地肯定和鼓励,不仅能够促进亲子关系的良好发展,还能帮助孩子建立良好的自信心,提升他们的自我效能感。

2.接纳孩子的负面情绪,倾听孩子的心声

孩子在学校生活中如果出现负面情绪,他们可能无法进行自我疏导,青春期的孩子甚至可能因此而出现极端行为。勇敢地向父母坦露是孩子自救的第一步,也是非常重要的一步。

父母要允许孩子向自己表达他们的负面情绪和感受,即使无法提供有效帮助和建议,只要倾听就能够带给孩子“你的感受我看得到、我在关注你、陪伴你”的良好感受,这种感受能带给孩子安全感,帮助他们将自己的情绪稳定下来,支撑孩子走出心理困境。

3.及时就医,谨遵医嘱

当孩子与家长诉说自己身体不舒服、可能抑郁了的时候,家长最好能够带着孩子及时就医。在央视纪录片《我们该如何对抗抑郁》中 ,子烨和自己的父母屡屡诉说自己感到非常难过,需要去医院,但她的父母却忽略了她的请求。直到两年后,她歇斯底里地在家里摔东西威胁父母带自己去医院,才诊断出来她患有抑郁症,她用尽全力才让家人接受自己生病了的事实。子烨说自己得到确诊结果的时候,感觉是轻松的,因为终于有一个白纸黑字的东西来证明自己是真的生病了,需要好好休息、接受治疗。

另一位学生钟华的母亲在采访中说道,钟华生病这件事对于整个家庭来说是一个转变,之前大家就像是在活火山口上,现在她放下了强迫别人和强迫自己的执念,让钟华爸爸来主导家庭氛围。钟华也告诉记者,现在这种温和的、接纳的、健康的、平等的环境对于自己的康复产生了莫大的影响。

完美无瑕的玉固然稀缺可贵,但面对有瑕疵的玉石,可以在保留其自身特点的基础上进行雕琢镶嵌,最后也能成为一件独一无二的艺术品。